エネルギー問題

エネルギー問題 電力消費者に回される20兆円の請求書

以下は資源エネルギー庁がリリースしている平成25年5月末時点の再生可能エネルギー発電設備の導入状況である。「太陽光(非住宅)」という項に着目してほしい。2011年度以前は累計でも約90万kWの設備容量に過ぎなかった。それが翌年に通称FIT法...

エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

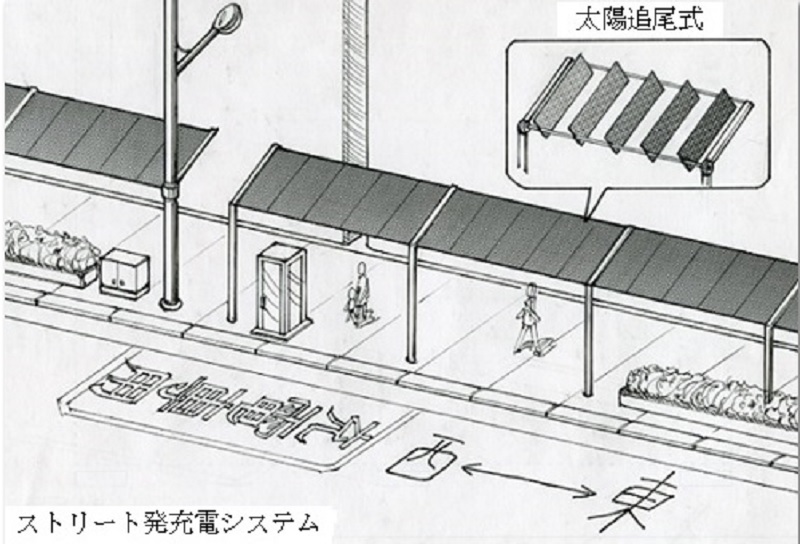

エネルギー問題  EV関連

EV関連  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題  エネルギー問題

エネルギー問題