(付記:長文なので、最初に結論をもってきますね。

今、急激に進歩しているのはエネルギーの個産個消技術なのだ。それを促しているのが市場の力なので、これは誰にも止められない時代の流れだ。つまり、テクノロジーは「これからは送電線を減らしていけ」と訴えているのである。だが、これからの日本は「時代とまったく逆行する道」を突き進もうとしている。

というわけです。以上、再掲時)

これから日本が周回遅れで欧米が実施した電力自由化と発送電分離の後追いを始めることは、ほぼ決定済みだ。おそらく、アンケートをとれば、9割以上の人が改革に賛成するのではないだろうか。

ところが、私はどうも間違っているような気がしてならない。ただし、その過ちがはっきりと表面化するまで時間がかかるのも確かだ。当初はたくさんの発電会社が電力市場に新規参入し、互いに料金やサービスを競い合うことで、改革は成功したと見なされるだろう。何がしのイノベーションも起こるに違いない。消費者は好みの電力会社を選べるようになり、国鉄や電電公社が民営化された時以上の開放感を覚える。

だが、時間の経過ともに矛盾が拡大し、再改革の必要性が真剣に議論されるはずだ。その時のためのタイムカプセルのつもりで、以下の稿を記させていただきたいと思う。

電力自由化の経緯

これに関しては、電気事業連合会の「電力自由化」項目などがよくまとまっている。

はじまりは1978年にカーター政権下で連邦法として成立した公益事業規制政策法(PURPA法: Public Utilities Regulatory Policy Act)だ。成立の背景には当時、西側諸国を揺るがした石油ショックがあった。これにより、それまで州ごとの独占であった公益事業に風穴が開けられた。次のレーガン政権はさらに規制緩和を推し進め、ブッシュ政権時の92年には石油の対外依存度の減少と電気事業のさらなる自由化を定めたエネルギー政策法(Energy Policy Act)が施行された。これによりアメリカでは送電線が開放され、発電事業の新規参入が容易になり、電力の卸供給の分野が急速に成長を遂げていく。

ちなみに、いち早く電力自由化に取り組んだのがカリフォルニア州だが、一方で消費者保護の観点から小売価格を凍結した(*各州の公益事業委員会の管轄)ために、電力会社が購入する卸価格が市場要因等で上昇した場合、逆鞘になりかねなかった。2000年の同州の大停電はこの矛盾が現実化したため、引き起こされたものだった。

その他の各国の事例については、一般社団法人海外電力調査会のサイトがよくまとまっている。

戦後十電力体制の日本では、プラザ合意以降の円高とバブル期の地価高騰が、企業の海外移転とコスト競争力の低下を招いたことが大きい。当時、電力会社は合計で毎年1兆円を超える利益を計上しながら、なかなか差益を還元しなかった。そこで、独占事業体であることや、設備過剰・組織水ぶくれの高コスト体質などが、政官財界から問題視された。経営改善を強い、電気料金を引き下げ、産業空洞化対策に繋げるには「競争原理」を導入する他ないとして、欧米の後追いをする形で電力の自由化が模索されたのである。

具体的には、95年に電気事業法が改正され、まず電力十社に対して電力を売る卸供給分野に電気事業者以外の一般企業が参入できるようになった。その結果、IPP(Independent Power Producer)と呼ばれる多数の独立系の売電業者が誕生した。もともと製造業大手の中には、工場内で自家発・自家消費している例が少なくなかった。それが電気事業の規制緩和によって、条件さえ満たせば卸販売することが可能になった。石油やガス系の企業だけでなく、製鉄、セメント、製紙、繊維、金属関係などの企業も石炭火力発電所を相次いで立ち上げた。卸供給事業に参入した神戸製鋼の「神戸1号機・同2号機」などは、それぞれ約66万kWの出力を誇る大型の火力である。

ちなみに、温暖化防止の観点から言えば、このような政策は完全に裏目に出た。施行後、競争原理によって既存の卸業者までが当時割安だった石炭火力へと走った。その結果として、同消費量は約4千万トンから8千万トンに短期間で倍増。一方、運輸部門において自動車が35%も増加した(90年~05年間)。このように、京都議定書の目標達成どころか、逆に排出量が増えてしまったのは、この二つの巨大発生源が拡大し続けたことが原因だ。自動車はともかくとして、温暖化防止を訴える裏で、なぜか石炭火力をせっせと増やしていたのだから、この間の政府の政策には常人の理解が及ばぬものがある。

次に99年から翌年にかけての電気事業法の改正施行で、小売分野が部分開放されることになった。今度は消費者に直接、電気を売ってもよいというわけだ。ただし、特別高圧領域といい、要は大規模オフィスビルや工場といった大口需要家に限られた。電力会社の送電ネットワークを介してこの電力小売を行う事業者は、特定規模電気事業者(PPS:Power Producer and Supplier)と呼ばれる。顔ぶれはインディペンデントとあまり違わないが、風力などの自然エネルギー業者も参入するようになった。

さらに、03年の改正により、電圧領域を徐々に下げていくという形で、小売部門の自由化が段階的に推し進められていく。原発事故前には、50kW(小規模事業所レベル)のところまで自由化が来ていた。ただし、PPSにとって参入のハードルは高かった。というのも、送電線を借りる形になるので、電力会社側に裁量の余地がある。託送料の支払いや、供給と販売先の需要とを一致させる運営も要求される。一応は、新規参入組が「不公平な取り扱いを受けることがないように」との理由で、05年に電気事業の監視や調停を行う中立機関「電力系統利用協議会」が設置された。また、余剰電力・不足電力をやり取りするための「日本卸電力取引所」も開設され、以来、電力の一部が取引されている。

今後の電力改革の方向性

このように、時代背景からすると、完全に一昔前の議論だった。思えば、サッチャー・レーガン以降の世界的な経済自由化の波が背景にあり、規制緩和自体が当時のトレンドであった。この「小さな政府と市場原理主義」という時代の流れは以後も世界的に拡大し、西側はおろか旧共産圏をも席巻し、基本的に08年のリーマン・ショックまで続いたことは周知の通りである。つまり、電力自由化の流れは30年にわたった新自由主義経済のトレンドと切り離せない。現在、この政策を支持する派の中には、一方で「経済のグローバル化や新自由主義経済が弱者切り捨ての格差社会をもたらした」と強弁してきたメディアや論者も少なくないが、どうやら競争原理の有効性に目覚めたようだ。

さて、福島第一原発事故以前は、このまま最小電圧帯(一般家庭)にまで自由化を広げるか否かという段階で、経済産業省内での検討が逡巡していた。電力会社のドル箱は、一応は守られていた。発送電分離に関しても、電力の安定供給という名目で、「電力会社が発電・送電設備の統合運営を維持し、引き続き供給責任を負うのがよい」というのが経済官僚主流派の考えだった。だが、事故後は様相が一変し、電力自由化と発送電分離の大合唱が始まる。当初は一種の懲罰感情から東電解体の結論が先行していた感がある。腐敗している、傲慢だ、ということも散々指摘された。ただ、今では世論もやや落ち着き、総合資源エネルギー調査会での議論も熟して、改革の方向性も収斂しつつあるようだ。

私の見たところ、電力自由化には二つの意図が混在している。

第一は、市場主義による合理化を目的とするものである。要は、健全な競争によって電力システムの最適化が図られるとする考えだ。今日、電力会社は地域準独占と総括原価方式による利益保証に胡坐をかき、合理化のインセンティブが働かない。これが国際的にみて高い電力料金の一因である。その特権を廃止し、誰でも電力事業に参入可能で、消費者が自由に発電会社を選べるようにすれば、各社間で競争が起こり、価格・サービスの劣った事業者はマーケットから淘汰されていくはずだ、というわけである。

第二は、自然エネルギーの普及を目的とするものである。これはFITとセットになっている。というのも、全国各地に太陽光や風力発電所が続々と立ち上がっていくためには、固定価格による長期買取を誘因とするだけでは不十分で、それが直ちに送電線に接続される制度環境が必要だ。もっと言えば、送電線のほうから来てくれるのが望ましい。そのためには電力会社の地域独占を廃止し、送電網を分離中立化して、とりわけ自然エネルギー発電が優先アクセスできるようにしなくてはならない、というわけである。

論者の代表として、前者がアゴラ研究所の池田信夫氏なら、後者が環境エネルギー政策研究所の飯田哲也氏というふうに理解すれば、わかり易いかもしれない。大半の人は、この二つの考えが強弱を伴って混ざり合っているのが実情ではないだろうか。だから、日本の知識人のほとんどが、政治的思想的立場を超えて、電力自由化に賛成している。

私からすると、実のところ、ここが胡散臭かったりする。というのも、私が「知識人の法則」と名づけたものがある。それは「知識人の大半が同じことを主張している場合は、その反対が正しい」というものだ。電力自由化はこの法則に明確に抵触する。

まあ、これは冗談として、本来であれば、純粋な市場主義では、自然エネルギー発電は価格競争で負けてしまうので、この同床異夢的な電力自由化政策は矛盾する二つの目的を追うに等しい。しかも、価格競争オンリーなら、時期によって優勢な――今ならガス火力――発電一辺倒になってしまうリスクもある。よって、自然エネルギーに下駄を履かせるFITを平行して推進することによって、電源の多様性を確保すると同時に、持続可能な社会も目指すならば、ある意味、呉越同舟でバランスをとる政策ともいえる。

さて、両者共通の考えは、発送電を分離して、送電部門を道路のように誰でも使える公共インフラとして開放し、発電・小売を自由化する必要があるというものだ。この改革がイノベーションや雇用を創出し、経済を活性化させるという点では、両者の考えは何も違わない。

つまり、何はともあれ「発送電分離」というわけだが、これを実現する重要なステップになるのが、政府による東京電力の改革である。

その意図はだいたい見えている。政府が資本注入を行い、経営権を握る。ここまでが現時点の状況だ。次に、所有する発電所をどんどん売却していく。赤字の補填等だけが理由ではない。これで発電部門と、送電以下を所有分離するのだ。東電は政府系企業として「中立的な送配電事業」に専念する。一方、発電と小売は自由化し、誰でも参入可能とする。これで日本の電力の三分の一が、発送電分離完了だ。

あとは、これを核として、どういうふうに各電力の送電網を併合していくかである。政府が出資する余地はいくらでもある。各社とも原発が半ば不良債権化し、赤字決算だ。買い取ってくれればどれだけ肩の荷が下りるか、と考えているところもあるだろう。また、各社の区域ごとの節電目標や供給余力の差異から、改めて地域間連系の脆弱さ、その増強の必要性が浮き彫りになっている。だが、各社にそんな余裕はない。よって、東電とは逆に発電会社化して、送配電設備を政府東電に売却する、という流れも考えられる。

電力改革が失敗する理由

おそらく、ほとんどの人は、以上の“良いこと尽くめ”の電力改革がなんで最終的に失敗するのか、さっぱり分からないはずだ。一言でいうなら、その理由はテクノロジーの進歩が指し示す方向性と逆だからである。

今、政府で電力改革を推し進めている官僚・学者・政治家たちは、原発問題でこそ見解が割れているものの、発送電分離と送電以下の増強に関してはほぼ一枚岩に近い。彼らが自信満々で推し進めている計画はだいたい以下のようなものだ。

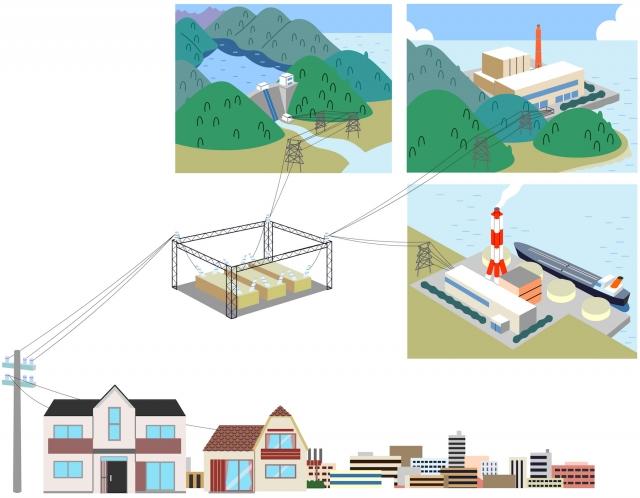

第一に、域内送電網の強化だ。いわば枝部分の伸張である。送電以下は「公共財」である、という今流行のコンセプトで運営を始めた場合、どんな新規発電業者に対しても公平に振舞う義務が生じる。するとFITで乱立する太陽光・風力発電所に対して、いちいち送電線を敷設してやる必要がある。自然エネ論者と業者側も「優先接続」という舶来ロジックを振りかざして、「送電サイドにそうする義務がある」と訴えている。

第二に、基幹系統の増強だ。太陽光や風力は稼働率が低い。よって、既存発電と代替していくと、設備容量だけは何倍も肥大化する。送電線のキャパシティが大きいと、ある程度、「貯め」が利くこともあり、不安定な自然エネルギーを増やしていくためには、どうしても送電線の大容量・高電圧化が欠かせない。太陽光・風力が北海道や九州で豊富なこともあり、いっそうのこと列島縦断の“スーパーグリッド”を整備し、これを「誰でも利用できる電力の高速道路」にしようという考えだ。

第三に、地域間連系の強化だ。これはある程度、上のスーパーグリッドが果たす部分もある。なんで夏の節電目標が各区でバラバラなのか、なんで同じ国内で互いに電力を融通しあえないのか。この疑問はもはや世論と化しつつある。これに応える形で、これから各地域を連系し、融通能力を増やし、広域運用する方向へ改革しようというわけである。

第四に、国際連系である。相手はロシアや韓国。ただ、これは未定だ。もっとも、改革の牽引者たちは、EUを真似て、これもやりたがっている。

今年5月、審議を担当する資源エネルギー庁の総合資源エネルギー調査会は、こういった送電設備の増強などで「6兆8000億円~21兆1000億円の追加コストがかかる」と試算している。この他にも、太陽光・風力発電の供給コントロールや自家用ソーラーからの逆潮流問題などによる系統安定化のために、蓄電施設への多額の投資が必要だ。単なる需給調節だけなら、火力・水力の機動的な運転との組み合わせで可能らしい。

ただ、日本にはエレクトロニクス産業が集積しているので、瞬時変動ですら非常に恐れられている。また、スマートグリッド化、そのための通信設備費、スマートメーターへの更新なども、これからの必要経費とされている。

発送電分離後に誕生する公営の送配電会社は「公正中立」であり、かつてのように垂直統合会社ではないゆえに、エネルギーシステムの最適化に責任を負わない。草食恐竜のようなとんでもなく鈍感な組織となるから、勝手に立ち上がっていくミニ発電所に機械的に合わせて送電網をどんどん肥大化させていくだろう。

私の予測では、今の電力危機はまったく一時的なもので、しばらくすると逆に電力が余るようになるから、各社の連系強化は様子見でよい。だが、誰の目にもその必要性がないことが明らかになった後でも自動的に増設工事が進むというような、かつての干拓事業のような旧弊がぶり返されるだろう。

以上のようにして、日本は送電・変電・配電設備の増強に突き進んでいく。政府で改革を牽引している人たちは、それが“イノベーション”であり、経済活性化のために不可欠なインフラだと信じているから、イケイケどんどんである。

ところが、今、急激に進歩しているのはエネルギーの個産個消技術なのだ。それを促しているのが市場の力なので、これは誰にも止められない時代の流れだ。つまり、テクノロジーは「これからは送電線を減らしていけ」と訴えているのである。だが、これからの日本は「時代とまったく逆行する道」を突き進もうとしている。

エネルギー格差社会の誕生? それとも改革は道半ばで頓挫?

今後、電力インフラは肥大化していくが、一方でそれに頼らないプライベート電力も徐々に増えていく。遅くとも両者の経済性は十年以内にクロスオーバーする。以後は、みんなでインフラを支える今の構図から、自家発を所有できない個人や企業だけが支える構図へと、少しずつ変化していくだろう。これは将来、エネルギーを軸とした格差が社会に芽生える可能性を意味している。

例えるなら、飾り付けが増えて神輿は年々重くなるのに、担ぎ手は逆に減っていくようなものだ。自家発電気の高額売電制度が続くならば、抜けた担ぎ手が神輿側に乗るに等しい。当然、「抜けたもの勝ち」になるが、事がエネルギーだと抜けるに抜けられない人たちもいる。かくて電気を「生む」側と「生めない」側の格差は拡大し、後者は「エネルギー弱者」と呼ばれるだろう。とくに家庭のあまりの光熱費格差が不公平感を助長し、政治問題に発展すると思われる。この頃ともなると、「かつての電力改革は失敗だった。自分たちは時代の流れを読み違えた」と言われるようになるだろう。

いくら発電や小売を自由競争にしようが、電力インフラが全体として「電力を独占するシステム」であることには変わりない。エネルギーの個産個消テクノロジーが洗練されていくにつれ、その旧来の構造そのものが根底から覆るのだ。この巨大な地殻変動を勘案せずに電力改革が論じられ、進められようとしている。だが、この変革をまともに予測している人がほとんどいないので、これは非難に値しないかもしれない。

もっとも、私がひそかに期待(?)しているシナリオもある。それは財政破綻によって送電網などへの巨額投資が途中で頓挫することだ。これは時間の問題なので、かなり確度が高い。そうこうしているうちに、電力の個産個消のほうが優勢になり、計画は曖昧なまま見直しになる。

結果として、先行する欧米のパクリをして、ちょっと国内向けに改良すれば例によってうまくいくはずだという考えの改革牽引者たちも、後々吊るし上げにあわずに済むわけで、まことに結構なことかもしれない。

2012年06月27日「アゴラ」掲載

スポンサーリンク